سامر أبو القاسم

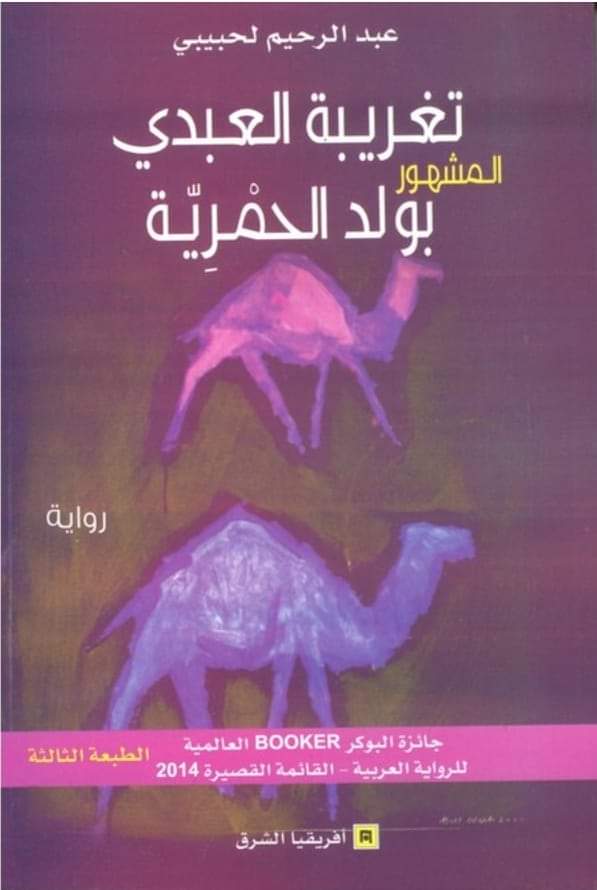

مع استكمال الحكي لشروط إثارته وتشويقه، ومع إتقان المؤلف لآليات وتقنيات إشعال الحرائق في الذواهل وإحداث اللبس للقارئ فيما بين الواقع والخيال، ومع اللعب على التداخل بين عناصر الجمال والقبح في صراعات الأهواء والرغبات والمآسي لدى الشخوص، تكون الرواية – أو تكاد – قد ارتقت إلى مصاف توثيق الواقع، حيث الراوي أثبت إتقانه لقيادة السرد من أول الحكي إلى نهايته. فهل كان فعلا هذا هو حال رواية “تغريبة العبدي المشهور بولد حمرية” لكاتبها عبد الرحيم لحبيبي؟ وهل شكلت ما يشبه ملحمة روائية مستوعبة لعمليات التربص، المسفرة على اقتناص مقطع من الحياة في زمان ومكان معلومين لتجسيده في عالم مكتوب؟

طوابيرُ بشرٍ وطعامٌ قليلٌ، وحمّامات دَمٍ وشيوخ زوايا وفقهاء استثمار في الجهل وخطباء ومرشدو تسخير الناس للموت والتنعم بالشقاء الدنيوي.. ذاك ما واكب منتصف القرن التاسع عشرة، حيث البشرية هناك في جوهر فلسفة القرن بين “نيتشه” و “داروين”. ولو كان التّائه يدري كيف يتوقّف في اللّحظة المناسبة لَكَانَ توقّف مبكّرا عن التيه. فالكاتب يأخذنا فعلا إلى زمن ومكان آخرين لِنخوضَ مع “العبدي” مغامراتِه.

ينتسب ” العبدي المشهور بولد الحمرية” إلى قبائل كانت تستقر باليمن وانتقلت للإقامة بين وادي درعة ونهر السينغال، ومنها إلى حيث تتواجد اليوم بـ “الشماعية” إقليم آسفي، وحيث يتوقف المؤرخون عند محطات من تاريخ المدرسة التي بنيت أواخر القرن الثامن عشر الميلادي على عهد السلطان محمد بن عبد الله وسط المدينة.

وما أقسى الحياةَ حين يُخرِج الصّراع غرائزَه المُتوحِّشة عبر الأفراد، ويصير الموت تسلية ومؤانسة واستمتاعا، ويصبح انتظار نزول الأقدار أصعب من وصولها. ومع هذه الوتيرة يستحيل تخفيف إيقاع هذا المسلسل من العنف، لا بالإبطاء ولا بالتّسريع. تلك هي العوالم التي أراد الكاتب إقحام قرائه فيها، والتي من خلالها غاص في محاولة جعل الرواية متدفقة بالحياة عن طريق الكلمات والشخوص والأمكنة المتخيلة. وقد أثبت بالفعل أن الأماكن ليس مجرد أشياء ميتة، بقدر ما لها أثر يزيد وينقص على الأشخاص حسب الوضعيات والأحداث والمآلات. وذاك حال تلك الإشارات الدالة والمفعمة بمعاني الرحم الذي يحضن تشكيل حركة الشخوص حين يتحدث الراوي عن الشرق والغرب أو عن الحجاز وأوربا أو عن دول الساحل ومصر، وفي ذلك تلميحات وتصريحات لاستجابة الأفراد للغة المكان، تماما كما تنفذ الحرباء أو الجرادة أو الحية سطوة المكان عليها.

فمن سوقٍ عشوائيٍّ مُتحوِّل حسب مدِّ وجزرِ العلاقةِ بالسّلطات المحلية، ومن قلب المتلاشيات والمخلّفات، ومن روائح النّفايات وما أَغْمَضَت السّلطات عيونَها عنه، ووسط زبناء ومُقْتَنِين من فقراء الشّعب وكادحيه، ومن كمّاشة عفاريت الباعة والسماسرة وعموم المتاجرين بالمال والدين الذين يعرفون جيّدا أكل الكتف.. يتساءل المرءُ مع ذاته حول ما إن كان من الممكن أن تنبعث من جديدٍ كتبٌ قديمة مُتوارَثة، بإشهارٍ عالي الجودةِ يُعرِّف بقيمتِها ونُدرتِها وما تثيره من فضولٍ ولهفة واقتناء ومتعة، دون أن يقوم دليلٌ على مكان وزمان اكتسابِ مشروعيةِ وجودِها، ودون الالتفات إلى كونِها مُتَحَصِّلَةً من سرقاتٍ أو نهب أو تهريب.

ومن مباهجِ “سوق العفاريت” الأخّاذِ يُخْرِجُ صاحبُنا “كنزا”، به من النّفائس والتّحف ما يُلْهِي عن التّدقيق فيما إن كان له عنوانا أو حُدِّدَت له أبوابٌ أو أجزاء، ولا حتى إن كانت فصولٌ كثيرة منه ضاعت ولم يعدْ لوجودِها أثر، بل وقد لا يهمُّ التّعرف على اسم المُؤلِّف أو الناسخ. فهل هذا هو حال المخطوطِ الذي تم العثور عليه في هذا الركام، والذي لم يتمكَّن راوينا من تحديد موضوعه بالضبط، وآثر أن يستنشقه للحصول على أجوبة مناسبة، متجاوزا الجامعة بتعقيداتها العلمية والأكاديمية؟ وهل أصبح الكاتب وجها لوجه مع “المراوغات والالتفاف على الأمور والإبهام والغموض، يقبض على الماء فيتسرب بين أصابعه، على ذهب فيذهب بريقُه، على الملح فيذوب في حرارة الشّمس، على الثّلج فيتبخّر الشِّتاء” الصفحة 17؟

وعلى الرغم من كل العوائق والصعوبات، فالراوي اختار تحقيق المخطوطة على طريقته الخاصة وخارج الأعراف الجامعية وبعيدا عن أية وصاية أستاذية! وما العيب في ذلك، وهي حكايةٌ وسيرةٌ ومسارُ رحلةٍ ولُحْمَةُ وجودٍ لرجل من عامة الناس أراد تبليغها إلى العموم. فقد سبق إلى عِلم “العبدي” ما صَدَق مِن وَعْد الله وما أورثَه من أرضٍ لعباده الصّالحين، لتجتمع إليها أرواحُ المؤمنين. فعَقَدَ العزم على الالتحاق بما وفّى الله به من وعدٍ في مشارقِ الأرض، مثلُه في ذلك مثل أولئك الذين ما عاد يُفارقُهم الإحساسُ بالاستضعاف في مغاربها.

وما كان لهذا القرار أن يستقر في النفس ويطمئن إليه القلب وينشغل به الذهن لولا نقاء السَريرة وصفاء النّية جرّاء عملية غسلٍ للعقل وحقنٍ للقلب بما فاض من جرعاتِ تلك الكتب التي أُنْزِلَت على الأتقياء في “سوق العفاريت”؛ أُمَّهَاتُ ما تمَّ تدوينُه من مواعظ وحكم وأدعية بعناية فائقة، ما خطر على البال جمعُها ولا ذكرُها في توراة أو زبور أو إنجيل. وكأني بالرحلة تدخل في غياهب التساؤل وبالكاتب في مغامرة الولوج إلى تفاصيل الإجابة عن السؤال المطروح: هل كان من الأمور الدينية التوقيفية وضع فكر جامد، وعلماء كسالى، وفقهاء خاملين، وخطباء غير مفوهين، ومبلغين متعثرين بما تحت سرواليهم، كعفاريت محتالين حاجبين لطاقة التحرر، وحائلين دون حفظ الوجود والكرامة والعقل والحرية، ومروجين لما لا يمكن الدفاع عنه من نصوص وأفكار، ومحدثين لضجيج مجتمعي ودولي وإعلامي، بجوقة منحرفة ومحبطة وواقفة على حافة الإفلاس ومتوحشة، وداعين إلى استنهاض الهمم وعدم التوقف عن الجهاد، ومحرضين على توفير شروط غنم الرؤوس والأموال وإشعال الشهوات، ودافعين في اتجاه الفتنة والقتل وإرباك الدول والعالم، تحت راية “لا حكم إلا لله”؟

وعلى هذا الإيقاع المشحون، وبالرغم من اعتماد الحيلة السردية القائمة على وثيقة من الماضي قابلة للتحقيق والتدقيق، وهي حيلة متداولة بكثرة، اختار الكاتب عدم خلخلة الترتيب الأصلي لمادته السردية والتزام الحكي الوارد في الوثيقة، عبر سيولة خطية وترتيب تصاعدي للرحلة عبر الصحراء؛ من المغرب إلى مالي والسينغال والسودان فمصر والحجاز، وكذا عبر ترتيب تنازلي للعودة برا وبحرا؛ من الحجاز إلى مصر ومنها إلى جبل طارق. وذلك بالاعتماد على تقنية الاسترجاع التي تعود بنا إلى أواسط القرن التاسع عشر التي ساعدت في بناء العالم التخييلي للراوي، وعلى تقنية الاستباق في بناء المآلات بالنسبة ل “العبدي” جريا وملاحقة لغادته الساحرة.

وبعد كلّ الكوابيس المُرعِبة التي تتراءى للمرء في اليقظة والمنام، ومع التطور الهائل في آليات السّفر عبر الأمكنة والأزمنة، لا يُستغرَب من “عبديٍّ متّقٍ ورعٍ صالحٍ” استقرارُ اختيارِه على القيام بالنَّحْرِ والتَّشريق وتقديم الأضحية بمنشأ التنزيل والذّكر الحكيم، للحصول على رُقية شرعية واقية للعصر وأحداثه بتقديرٍ من السميع العليم، والارتقاء بالإيمانِ والنّفسِ من إذايةِ وشرِّ وحسدِ المغضوب عليهم والضالين.

فهل كان للمقامات الشريفة التي تُشَدُّ إليها الرّحال من وقعٍ وإثارةٍ وتشويقٍ كما هو ثابت في “مقدمة ابن عبدون وأدب رحلته إلى مسقط العفاريت والجنون”، حيث أُسْدِل النّقاب على أسرار وخفايا الوجود والعدم، وحيث بُرْقِعَت تفاصيلُ الحياةِ الدّنيوية، وحيث صِيغَت الرُّدود الرَّبّانية على كل الشُّبهات والتّشكيكات الشّيطانية بتأكيداتٍ نورانيةٍ بزغت مع طلوع الشّمس من مشرِقها، لا من مغربِها كما يدّعي كلُّ من له جهلٌ بعلامات الساعة الكبرى؟

في تقلباته من الهواجس والمخاوف ومشاعر الخيبة، كانت للعبدي غادته الجميلة؛ الطرية، الطيبة الريح، المشبعة بالماء، الناعمة الأغصان، المتثنية في اللين، وكأنها في ريعان الشباب، كلما “تعلق بها اختفت كسراب أو برق خلب لمع ثم انطفأ” الصفحة 10. أهي فاتنة ناعمة لينة رشيقة متمايلة في نعومة، أم نبتة لأمة إسلام نمت وترعرعت حتى تفرقت 154، أم فكرة ألا “عدل في هذا الكون إلا عدل الموت” 176 التي تدفع أهل الفطرة ليصبحوا – بإيعاز من المهووسين بالحكم والسلطنة والجاه – مجانينا وحمقى؟ أم حقيقة ضائعة وسط فورة تراجيدية تتطلب إخصاب مرحلة وتأجيج طموح واكتشاف مواهب ورصد علاقات قائمة بالواقع الاجتماعي والسياسي؟

قد لا يهم ما يمكن للقراء أن ينجروا إليه من تفسير أو تأويل، فكل يهاجر إلى ما انتواه، والرواية الجيدة عادة ما تزرع بذور التمرد في المجتمع. فهي الطريق التي يعتقد العبدي أنها عرفت حاله قبل أن يتكلم، وهي المدركة أنه سعى وراء الأسباب وغابت عنه الخواتم ولم يبق أمامه إلا انتظار معجزة 253. فهل حقا هي التي بهرت عقله واستوقفت نظره، فأجفلت كالظبي المذعور تدعوه للحاق كلما هزه الاشتياق وطال الفراق 31، أم هي المتلفعة بالأستار والمكشوفة للأنظار، وهو السالك إلى الإمامة في الهجر والترحال 42؟ يتمثلها شريفة تلاحقه، ولو أنه كان ينحيها من فكره بين الفينة والأخرى لكنها تعود فتملأ نفسه وفؤاده، وهو ما حذا به إلى الخروج والبحث ليجد نفسه التي لا يدري أين ومتى، وهو الذي ما انفك يطارد طيفها 101، كشبح من دخان سرعان ما تبدده الرياح في الآفاق 106، ليساوره الشك في سلك الناس طريق ترسيخ الإيمان وتعزيز قدرات الجهاد والقتل وتشييد دولة الخلافة.

لا شك ستعود للشرق من جديد كما أشرقت أول مرة! وهل يعود آدم وحواء إلى الجنة بعد أن ابتلاهم الله بكل صنوف العناء والكد والكدح؟ هكذا يرى “العبدي” الشروق من جديد، وهو يتربع من جلسته على الأرض، بالجبل قرب غار حراء مهبط الوحي، يستدعي الرؤيا ويستجلب بركة السماء عل الله يجود بالكلمة الفصل ويفك الأسر 200. لكن، ما أن أحس بغموض وتواري الغادة الساحرة، تراءت له الرؤيا تدعوه للبحث والتنقيب على طريق الصلاح والصلحاء، طريق الخلق ودرء المفاسد 155، فما حصل عليه بالشرق لا يعدو أن يكون سرابا وعدما، وتحثه على عدم السقوط في اليأس والقنوط من رحمة الله 199، والعزم على تدبر طريق آخر غير الذي سلك! فأخذ يتدبر أمر العودة 208.

وبعيدا عن منحى تسليط المناهج والآليات النقدية الأكاديمية الأقرب إلى فقه اللغة منه إلى النظر في تلك الغابة الملتبسة والمتعددة الأوجه التي غالبا ما تستعصي مسالكها على القراء، تتنامى القصة وعوالمها، وتتلاحم العقد المتعددة والمتنوعة فيما بينها، ليتذوق القارئ طعم الحلاوة في السرد والمتعة في الحكي، وليشتم عطر ترتيب الأجزاء للمحكي الروائي وأحداثه، وليلمس ذاك التألق في الأسلوب الذي يمزج ملابسات السرد بما يليق من التقدير والثقافة الواسعة، دون السقوط في أية نزعة مجسدة للتسامي والغرور، اللهم ما اقتضاه شرط التعبير عن الانتماء الديني والاعتقادي الذي هو في الأصل محط تساؤل وشك وبحث وتنقيب في كل أطوار الرواية، من مبتدئها إلى منتهاها.

لذلك عزم “العبدي” على الرّحيل والهروب من فاس بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت، وتوكل بالله على السفر إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي (ص)، ليبدأ خروجه كتعبير عن الرغبة في التغيير والاستكشاف والتحرر والحركة، وكإشارة لإجراء تغييرات بالابتعاد عن ضغوط في الحياة والحصول على الحرية والاستقلال والتخلص من القيود والتعقيدات. وكأنّه رحيلٌ بطعم البحث عن بيئة جديدة منعشة، والحصول على فرصة جديدة بما يتمُّ القبضُ عليه من توازنٍ وسعادةٍ داخلية وتوبةٍ من ذنوب ومعاصي واجتنابٍ لفواحش وتبدّلٍ للحياة للأفضل. ف “التغريبة” عادة ما تحيل على معاني الرحيل، وقد تشير إلى دلالات النّزوح لاعتبارات تجعل من مغادرة المكان قرارا واقعا تحت الضّغط والإكراه، سواء في صيغتهما المادية أو النفسية. والمهم هو أن يلمس المرء في نفسه كل شروط القسر والإجبار، التي تدفعه إلى الخروج. أما الأهم فهو ألا ينصرف القراء عن مثل هذه المبادرات الإبداعية بالتفرغ لوسائل الترفيه البصرية التي تكاد تقتل المقروئية والقراءة حتى وسط النخبة، وتحد من إمكانيات النقاد في مجال فك رموز الكنوز الثمينة وتقنيات السرد الروائي الجديدة.

والحق يقال، “تغريبة العبدي” هاته جعلتنا نستمتع بسرد غني ومثير للاهتمام. فدوافع التغريب ترجع على العموم إلى النظر إلى الحياة باتجاهات وميولات مُتشنِّجة تنشُدُ ترسيخ وتعزيز الهوية الدّينية ونشر ثقافتها كما هي معلومة من الرّعيل الأول، وعوامل الجذب بالنسبة لـ “العبدي” لا تخرج عن نطاق تأدية مناسك الحج والسّفر للاستزادةِ والمعرفةِ ممّا ضاقت عليه رحابُ جامعِ القرويين بفاس وصدورُ شيوخِها الذين حاصروا كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. بالإضافة إلى انسياق “ولد الحمرية” وراء غَادَتِهِ التي تدعوه للِّحاقِ كلّما هزَّه الاشتياق.

وعلى الرّغم من الوقوف على عوامل الدّفع والجذب والانجذاب، فإن ما يمكن التعرف عليه من دلالات التغريب في مختلف أطوار السّرد داخل الرواية يفوق بكثير ما أردنا أن نحصُرَه في هذه القراءة. فـ “العبدي” غَرَبَ عن بلده وتنحّى عنه وابتعد، وغَرَبَ في سفره فتمادى وزاد، وغَرَبَ عن موطنه واختفى ولم يعد له من أثر، وغَرَبَت عنه أمور بلاده وأهله ففاته كل ذلك. ولطول هذه التّغريبة غَرُبَ كلامُه فغمُض والتبس، وغَرُبَ عملُه فأصبح غير مألوفٍ وغير عادٍ، وغَرُبَ عن باله موعدُ وقتِ الوصولِ وتحقيقِ المأمولِ ففاته شَغَفُ اللُّقْيَا والارتقاء. وبذلك غَرِبَت الحياةُ في وجهِه واسودّت، وبعدها غَرِبَت عيناه وورِمَت مآقيه.

لم يتوقّف وهو متقدِّم، شأنُه في ذلك شأنُ حضارته. وفي معمعان التّخفيف من التّجاعيد العميقة والحدِّ من آثار الشّيخوخة، وطَرْقِ سُبُل تنفُّس الحرّية عبر جرعات، وتجريبِ عادة الاعتراف بالخطايا وملامسة الإنسانية التي أَعْمَت عنها الصَّولةُ والصَّولجان، وفي خضمّ البحث عن عُشبة الخُلود بعَيْنَي حرباءٍ شاهدةٍ على قتلِ معارضةٍ واغتصابِ نساء، وعن سرّ اختفاءِ كنوزِ شبه الجزيرة في ثنايا القهر والظلم العملاق، وعن خبايا وأسرار المومياوات وما دار من معارك وصراعات والتحامات، لا يمكن أن يكون ما فات من عنف إلاّ دمارا، أما القادمُ من “سوق العفاريت” المُزعِجُ للأهالي فسيكون أسوأ، وتلك نتائج من تعفَّن بدنُه ونُخِر جسمُه وسُلِبَ عقلُه ليَتْرُكَ العالمَ خَلْفَه ويَهْجُمَ لِضَرْبِ الجسورِ بَدَلَ وِصْلِهَا، وذاك أيضا سِرُّ من يناجي طيفَه اليوم باحثا عن حقيقة الفناء والموت وعن أسباب اختفاء الإله فجأة.

فهل يعود “العبدي” من رحلته خالي الوفاض متحسرا؟ أم مدركا أن تعويذة الحياة الأبدية ما عادت تشرق عليها شمس البشرية ولا تسطع، وأن عشبة الخلود ما عادت توفر الراحة والاطمئنان مثل وصفة العمل والعدل والبناء؟ فهو المبتلى بمعذبته وسر غربته الراقد في صدره، وهي اللعوب الهاربة منه ومن شباكه وحباله ورماحه وهوسه الجنوني، المطلة عليه من أعلى الوادي في ضوء القمر لتنير طريقه في ليل بهيم حالك الظلمة 178، ولتجيبه عن سؤال: كيف خرجت من هذا المكان أمة الإسلام فحكمت العالم ودان لها القاصي والداني، ونشرت دين الإسلام.

وحين ظن “العبدي” أنه لقي ما راح من أجله، وقفت عليه وهو بين اليقظة والمنام، داعية إياه إلى الإسراع بالرحيل قبل أن يفوت الأوان ويأتي الدخول في خبر كان ويضيع منه الطريق والرفيق 207. وضاعت منه بعدها الغادة المحجبة السافرة، وانمحى أثرها، سحاب خفيف، ومضة قنديل في ليل بهيم، قطرة ماء صيف قائم، هل هي النهاية؟ 252، ليدرك “العبدي” في الأخير أن ترحاله إنما كان لأجل أطلال العرب وأخبار أيامهم ومغازيهم وما حل بدار السلطان من وبال وما خيم من شر عظيم 210.

لم تكن حقيقة بالمفرد بقدر ما كانت حقائق بالجمع، ينفجر لها القلب ويحز في النفس ذاك الحرص على التقليد والاتباع والتسليم بالخرافات وتقديم الأولياء وتجنب طلب العلم والحكمة 223، ليجد المغضوب عليهم والضالون من الخطباء والمرشدين طريقهم إلى عقول الحيارى والمتذبذبين والعوام، دون كفالة حقهم في التحصين دينا ودنيا وعلما وتقوى إلى أن يلقوا ربهم مسلمين مؤمنين. ترى ألهذا تقدم الأورباويون وتأخرنا بعد أن كنا قطب الرحى.. وبعد أن دان لنا العالم؟ 224. لكن المؤكد هو أن الذين رابطوا وصبروا وحاربوا واستشهدوا لم ينلهم نصيب 228، والعلامات تأتي من الغرب كما تأتي من الشرق، “فأينما تولون وجوهكم فثمة وجه الله” 231.

فما يبحث عنه “العبدي” ربما كان هنا ذات يوم، قد يعود أو لا يعود، ربما أضعناه بعد أن حزناه، ربما لم يجد فينا خيرا، فتركنا ورحل 232. ولكي يعرف الشرق عليه أن يعرف الغرب. فما عادت القلوب سوى مشدودة إلى الوله والافتتان، والعقول مسلوبة بعفاريت الاتجار في الذكر والتلاوة والدعاء، والعلاقات مشتظية كحميم بركان. وكأن المرء أصبح مضطرا لإخفاء ما كان خيرا وقول وفعل ما كان شرا. وما أكثر الدواعي المؤلمة والمشاعر المتحسرة التي تقدح ذهن الإنسان ليكتب ولو بقناع اللامبالاة. إذ يبدو أن الحياة تتطور، بعيدا عن أصحاب التأثير من مفكرين ومثقفين، وخارج مدار تعليم الناس وتوعيتهم والارتقاء بدينهم وقيمهم وسلوكهم. ولهول ما وقع من تبديل للمصائب بالبلاوي أصبح العقل ممتلئا حد الفوضى، والمرء عاجز ولا يستطيع الرؤية بوضوح، وما عادت النفس تطيب وهي تتعثر في هذا الوجود.

ألهذا الحد أصبح الإنسان خاوي الوفاض وهزيل الزاد وعديم الفكر ومتصحر الذهن ومستلب البداهات والتمثلات ومركب الجهل وزائد الحيرة والاضطراب وغير متقن لشيء سوى الإلقاء بالغير في أشكال من الجنون والخبل، ورميه بالكفر والإلحاد وإخراجه من الدين والجماعة؟ وهل حقا كانت ولا تزال العقائد ثابتة وقطعية وجازمة ودوغمائية، إلى الحد الذي لا يترك ولو حيزا أو هامشا ضيقا للشك والارتياب في المنطلقات والأسس والغايات والأهداف؟ أم أن جمال الفهم لا يمكنه التجلي إلا في لحظات اقتعاد الأرض والتفكير بهدوء، وأن روح الحكمة ليس بإمكانها أن تنبع إلا من بساطة التعبير وروعته؟

فهل هكذا هو واقع الحال أم لا؟ عادة ما ترفض الروايات الجيدة الواقع كما هو، ورواية “تغريدة العبدي المشهور بولد حمرية” لا يمكن اعتبارها سوى محرك دافع نحو التغيير، لكونها مليئة بالحكايات والسرد والتفاصيل الغنية، يختلط فيها التاريخ بالأشخاص والأحداث، وتتشابك فيها الحكايات وتتوالى الشخصيات، فيأتي بعضها ويذهب البعض الآخر، في ذلك السرد الطويل المثير والمشوق، بلغة رفعية وأسلوب راق وصياغات فنية رائعة.

عذراً التعليقات مغلقة